Appariva fragile, Italo Calvino con quel viso minuto, incorniciato da due lunghe ciocche di capelli nerissimi e lisci eternamente ciondolanti dalle tempie. Una fragilità apparente, perché- intanto – era un buon camminatore, da terricolo d’antico lignaggio sanremese, qual era almeno da parte di padre. “Siamo uguali e contrari – gli dicevo – perché tu hai un padre che é di qua ed una madre sarda, ed io ho un padre sardo ed una madre che é di qua, e poiché i maschi matrignano, io sono più sanremese di te”. Italo rideva di queste argomentazioni, al riparo del suo cognome, perché i cognomi – che son quelli che contano – patrignano. Se fra compagni di scuola non ci ponevamo problemi di razzismo geografico, quelli di noi che conoscevano il dialetto si divertivano tuttavia ad infiorettare i loro discorsi – forsanche in  ossequio alla terra madre – di modi di dire e di vocaboli di puro stampo sanremasco. Andavamo anzi alla ricerca di quelli più inconsueti ed astrusi per farne sfoggio, avvalendoci di nostri consulenti segreti. Di quegli anni di liceo i ricordi sono vivi, perché appartengono ad una fresca ma già piena consapevolezza esistenziale. Fra quei ricordi, nel piccolo ed esclusivo universo conosciuto che era la nostra scuola c’é Italo. Una, dieci, cento volte. Ed ora che non é più, mi pare che non sia soltanto un atto d’affetto cogliere uno scrittore (poi noto ed amato quale lui fu) negli anni che solitamente restano i più oscuri nella vita di un uomo, e che sono invece decisivi, come lo furono quelli della sua giovinezza sanremese. C’è Italo che corruga la fronte, spingendo in alto le sopracciglia marcate e fortemente arcuate quasi a congiungerle alle radici, in segno di stupefazione oppure di preoccupazione, di incredulità oppure di disapprovazione. “Tu esageri con quei peli” – gli dicevo. “E tu con quelle mascelle” – ribatteva. I suoi lunghi

ossequio alla terra madre – di modi di dire e di vocaboli di puro stampo sanremasco. Andavamo anzi alla ricerca di quelli più inconsueti ed astrusi per farne sfoggio, avvalendoci di nostri consulenti segreti. Di quegli anni di liceo i ricordi sono vivi, perché appartengono ad una fresca ma già piena consapevolezza esistenziale. Fra quei ricordi, nel piccolo ed esclusivo universo conosciuto che era la nostra scuola c’é Italo. Una, dieci, cento volte. Ed ora che non é più, mi pare che non sia soltanto un atto d’affetto cogliere uno scrittore (poi noto ed amato quale lui fu) negli anni che solitamente restano i più oscuri nella vita di un uomo, e che sono invece decisivi, come lo furono quelli della sua giovinezza sanremese. C’è Italo che corruga la fronte, spingendo in alto le sopracciglia marcate e fortemente arcuate quasi a congiungerle alle radici, in segno di stupefazione oppure di preoccupazione, di incredulità oppure di disapprovazione. “Tu esageri con quei peli” – gli dicevo. “E tu con quelle mascelle” – ribatteva. I suoi lunghi  silenzi non ci sorprendevano, perché era un eccellente, ascoltatore, ma un conversatore estremamente parsimonioso. Poi, d’improvviso, arrivava la sua voce calda, profonda, quasi baritonale, per gettare un pensiero beffardo, un’osservazione ironica. A volte, in una folata d’allegria, buttava in aria ciò che aveva in mano, un quaderno, una gomma, una matita, imitando l’urlo di Tarzan, e noi gli rispondevamo con ululati e barriti. Gli piaceva Tarzan ed il suo linguaggio, che riteneva compiuto ed essenziale, e noi lo compiacevamo perché eravamo sempre disponibili a scambiarci i favori. “Un giorno – diceva -scriverò un poema in tarzanesco”. C’è lui, in quei ricordi: lo studente corretto, educato nei confronti dei professori ma disdegnoso delle piaggerie e delle consuete malizie scolastiche, teso soltanto ad amministrare sagacemente i suoi sforzi per comparire dignitosamente nell’agone, perché l’immagine di un “enfant prodige” e di un frequentatore delle alte medie del profitto non gli appartiene. “Potresti avere voti da primo della classe, solo che ti impegnassi un pochino – gli dicevo. “Non sono un dopolavorista”- ribatteva. I compagni adoravano

silenzi non ci sorprendevano, perché era un eccellente, ascoltatore, ma un conversatore estremamente parsimonioso. Poi, d’improvviso, arrivava la sua voce calda, profonda, quasi baritonale, per gettare un pensiero beffardo, un’osservazione ironica. A volte, in una folata d’allegria, buttava in aria ciò che aveva in mano, un quaderno, una gomma, una matita, imitando l’urlo di Tarzan, e noi gli rispondevamo con ululati e barriti. Gli piaceva Tarzan ed il suo linguaggio, che riteneva compiuto ed essenziale, e noi lo compiacevamo perché eravamo sempre disponibili a scambiarci i favori. “Un giorno – diceva -scriverò un poema in tarzanesco”. C’è lui, in quei ricordi: lo studente corretto, educato nei confronti dei professori ma disdegnoso delle piaggerie e delle consuete malizie scolastiche, teso soltanto ad amministrare sagacemente i suoi sforzi per comparire dignitosamente nell’agone, perché l’immagine di un “enfant prodige” e di un frequentatore delle alte medie del profitto non gli appartiene. “Potresti avere voti da primo della classe, solo che ti impegnassi un pochino – gli dicevo. “Non sono un dopolavorista”- ribatteva. I compagni adoravano  quell’intelligenza dimessa e quasi negligente, le ragazze il modo d’essere timido ed appena esitante, che rappresentava il segno della sua natura. E poi c’erano gli occhi, perché il suo fascino stava tutto nel cavo degli occhi. Le ragazze se n’erano accorte. Qualche tenerezza la ricambiò, in quell’inverno del 1939, che lo vide intento a calare furtivi versi d’amore sulle pagine di un quaderno, che poi strappava e riponeva accuratamente in tasca. Sedendo nel banco a fianco a lui, non mi fu difficile individuate la tenera Musa. Resistetti però agli assalti dei compagni che volevano sapere, difendendo accanitamente il suo innocente segreto. Italo capì il mio sacrificio e me ne fu certamente grato. Non seppi, e neppure gli chiesi, se quei versi avevano raggiunto la leggiadra fanciulla dagli occhi cerulei che li aveva ispirati, anche perché il tenue fuoco si spense alle prime vacanze estive. Intanto si cresceva dentro e fuori della scuola. Eravamo stanchi di cavalli e di virtù. Lo provocavo: “Noi continuiamo a vedere Giulio Cesare a cavallo che marcia alla testa delle legioni per portare nel mondo la civiltà di Roma, Goffredo da Buglione a cavallo che guida i Crociati per liberare il Santo Sepolcro, Giuseppe Garibaldi a cavallo che trascina i Mille per far grande l’Italia. Ma Eugenio Scalfari é svelto a vedere grassi mercanti dietro quei legionari, quei crociati, quelle camicie rosse”. “E che vedrà dietro le camicie nere?” – mi domandò Italo. Provammo a chiederglielo. Eugenio esitò un attimo, poi decretò: “Grassi mercanti”. Da tempo Eugenio Scalfari aveva cessato di essere hegeliano. Nacquero allora le prime pulsioni creative. Tutto cominciò con la storia di un bimbo che giocava col pallone e di quel pallone finito oltre la ferrovia. Il bimbo vuole naturalmente riprenderlo, ma la mamma lo ammonisce di non attraversare i binari; perché attraversare i binari é

quell’intelligenza dimessa e quasi negligente, le ragazze il modo d’essere timido ed appena esitante, che rappresentava il segno della sua natura. E poi c’erano gli occhi, perché il suo fascino stava tutto nel cavo degli occhi. Le ragazze se n’erano accorte. Qualche tenerezza la ricambiò, in quell’inverno del 1939, che lo vide intento a calare furtivi versi d’amore sulle pagine di un quaderno, che poi strappava e riponeva accuratamente in tasca. Sedendo nel banco a fianco a lui, non mi fu difficile individuate la tenera Musa. Resistetti però agli assalti dei compagni che volevano sapere, difendendo accanitamente il suo innocente segreto. Italo capì il mio sacrificio e me ne fu certamente grato. Non seppi, e neppure gli chiesi, se quei versi avevano raggiunto la leggiadra fanciulla dagli occhi cerulei che li aveva ispirati, anche perché il tenue fuoco si spense alle prime vacanze estive. Intanto si cresceva dentro e fuori della scuola. Eravamo stanchi di cavalli e di virtù. Lo provocavo: “Noi continuiamo a vedere Giulio Cesare a cavallo che marcia alla testa delle legioni per portare nel mondo la civiltà di Roma, Goffredo da Buglione a cavallo che guida i Crociati per liberare il Santo Sepolcro, Giuseppe Garibaldi a cavallo che trascina i Mille per far grande l’Italia. Ma Eugenio Scalfari é svelto a vedere grassi mercanti dietro quei legionari, quei crociati, quelle camicie rosse”. “E che vedrà dietro le camicie nere?” – mi domandò Italo. Provammo a chiederglielo. Eugenio esitò un attimo, poi decretò: “Grassi mercanti”. Da tempo Eugenio Scalfari aveva cessato di essere hegeliano. Nacquero allora le prime pulsioni creative. Tutto cominciò con la storia di un bimbo che giocava col pallone e di quel pallone finito oltre la ferrovia. Il bimbo vuole naturalmente riprenderlo, ma la mamma lo ammonisce di non attraversare i binari; perché attraversare i binari é  pericoloso. Il bimbo obbedisce alla mamma e va alla ricerca della fine dei binari, attraversando verdi valli, ubertose pianure, aride steppe, giungendo a terre lontanissime, fra uomini dai volti appena accennati. Ma i binari si dileguano nel nulla infinito. Ritorna vecchio, stanco, vinto. Il pallone, al di la della ferrovia, appartiene soltanto ad un sogno. Ma il bimbo curvo e grinzoso non é disperato, perché da quel sogno affiora come da uno specchio incantato una madre, una madre senza volto e senza età, che ancora lo attende, e quell’amore rappresenta una realtà costante, definita, consolatoria. Mi lesse la favola su una panchina di corso Imperatrice, in una mattinata di vacanza e ci mise nel leggerla un calore che non gli conoscevo. Scrivere gli piaceva. I viaggi negli spazi dell’immaginario erano appena cominciati ed altri- infatti- seguirono, in rapida successione. Il fervore

pericoloso. Il bimbo obbedisce alla mamma e va alla ricerca della fine dei binari, attraversando verdi valli, ubertose pianure, aride steppe, giungendo a terre lontanissime, fra uomini dai volti appena accennati. Ma i binari si dileguano nel nulla infinito. Ritorna vecchio, stanco, vinto. Il pallone, al di la della ferrovia, appartiene soltanto ad un sogno. Ma il bimbo curvo e grinzoso non é disperato, perché da quel sogno affiora come da uno specchio incantato una madre, una madre senza volto e senza età, che ancora lo attende, e quell’amore rappresenta una realtà costante, definita, consolatoria. Mi lesse la favola su una panchina di corso Imperatrice, in una mattinata di vacanza e ci mise nel leggerla un calore che non gli conoscevo. Scrivere gli piaceva. I viaggi negli spazi dell’immaginario erano appena cominciati ed altri- infatti- seguirono, in rapida successione. Il fervore cresceva e cresceva la scrittura. Alcuni di quei racconti, più sognati che scritti, fornirono più tardi le trame o soltanto l’ispirazione ai suoi celebri apologhi: “Il visconte dimezzato”, “Il barone rampante”, “Il cavaliere inesistente”. Italo Calvino aveva quasi diciott’anni, allora. Il ragazzo che poco prima faceva l’urlo di Tarzan, scaricava ora- in quei primi scritti- le prime inquietudini. Aveva percepito, in quell’alba di guerra, di essere prigioniero di una sorta di magia dalla quale voleva liberare la sua coscienza. Cercò rifugio nei santuari della fantasia, ed in quei santuari rimase forse prigioniero di altri sortilegi, perché difficilmente i fatti culturali si intrecciano con i fili della vita politica e con le pretese della ragione. Ma queste sono storie di tempi che dovevano ancora venire. Allora, in quel tardo pomeriggio di giugno del 1940, camminavamo in una città che non avremmo vista mai più. Non eravamo allegri, anche se la scuola, quell’anno, era finita anzitempo. Dal fronte che correva poco più in la di Ventimiglia e poco prima di Mentone, giungeva il rombo delle artiglierie italiane e francesi e noi andammo sul molo, per sentire meglio gli scoppi e forse vedere i bagliori. Il sole mandava ondate di tepore e di luce sulle spiagge e sulle colline di Sanremo ed alcuni pescatori erano intenti a staccare patelle dagli scogli. Il profilo di Capo Nero tremolava nel riverbero. Stavamo muti ad ascoltare la guerra e ad interrogare

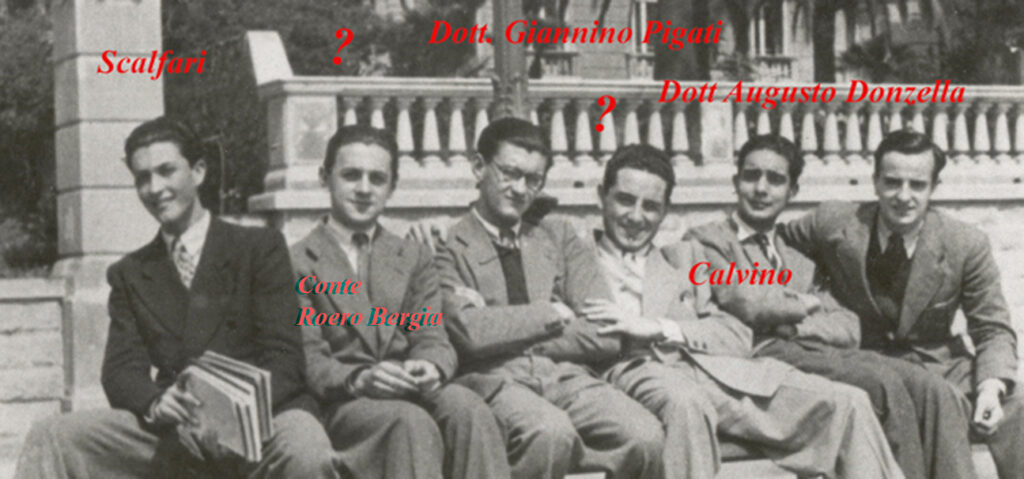

cresceva e cresceva la scrittura. Alcuni di quei racconti, più sognati che scritti, fornirono più tardi le trame o soltanto l’ispirazione ai suoi celebri apologhi: “Il visconte dimezzato”, “Il barone rampante”, “Il cavaliere inesistente”. Italo Calvino aveva quasi diciott’anni, allora. Il ragazzo che poco prima faceva l’urlo di Tarzan, scaricava ora- in quei primi scritti- le prime inquietudini. Aveva percepito, in quell’alba di guerra, di essere prigioniero di una sorta di magia dalla quale voleva liberare la sua coscienza. Cercò rifugio nei santuari della fantasia, ed in quei santuari rimase forse prigioniero di altri sortilegi, perché difficilmente i fatti culturali si intrecciano con i fili della vita politica e con le pretese della ragione. Ma queste sono storie di tempi che dovevano ancora venire. Allora, in quel tardo pomeriggio di giugno del 1940, camminavamo in una città che non avremmo vista mai più. Non eravamo allegri, anche se la scuola, quell’anno, era finita anzitempo. Dal fronte che correva poco più in la di Ventimiglia e poco prima di Mentone, giungeva il rombo delle artiglierie italiane e francesi e noi andammo sul molo, per sentire meglio gli scoppi e forse vedere i bagliori. Il sole mandava ondate di tepore e di luce sulle spiagge e sulle colline di Sanremo ed alcuni pescatori erano intenti a staccare patelle dagli scogli. Il profilo di Capo Nero tremolava nel riverbero. Stavamo muti ad ascoltare la guerra e ad interrogare  il nostro destino, perché quella guerra sarebbe stata anche nostra. Ne vivemmo insieme alcuni momenti, che Italo Calvino ricordò poi in due racconti famosi: “Le notti dell’UNPA” e “Gli avanguardisti a Mentone” (foto a destra). Pubblicati che furono (io ero in prova, allora, alla Televisione di Milano) me li mandò accompagnati da una scarna dedica. L’affetto l’aveva messo già tutto nei racconti. Ora scrivo di anni lontani che per lui furono anche felici, di ricordi che egli ha già consegnati alle fiabe. Scrivo dell’amico che non e più, e so di non restituirgli nulla, di non potergli restituire nulla, se non l’affetto. Duilio Cossu da CIVITAS SANCTI ROMULI del 13 ottobre 1985 edito dalla Famija Sanremasca.

il nostro destino, perché quella guerra sarebbe stata anche nostra. Ne vivemmo insieme alcuni momenti, che Italo Calvino ricordò poi in due racconti famosi: “Le notti dell’UNPA” e “Gli avanguardisti a Mentone” (foto a destra). Pubblicati che furono (io ero in prova, allora, alla Televisione di Milano) me li mandò accompagnati da una scarna dedica. L’affetto l’aveva messo già tutto nei racconti. Ora scrivo di anni lontani che per lui furono anche felici, di ricordi che egli ha già consegnati alle fiabe. Scrivo dell’amico che non e più, e so di non restituirgli nulla, di non potergli restituire nulla, se non l’affetto. Duilio Cossu da CIVITAS SANCTI ROMULI del 13 ottobre 1985 edito dalla Famija Sanremasca.

DUILIO COSSU e Italo Calvino. “Quando vestivamo da avanguardisti.”

Vieni a trovarci

a Sanremo in via Matteotti 194 lo Studio è chiuso ma l’attività fotografica continua su appuntamento ai numeri:

346 9436915 – 349 7396715

o tramite Email info@moreschiphoto.it

0 commenti